|  |  |  |

|  |  |  |

|  |  |  |

|  |  |  |

魚が自ら掛かり、

しかも根がかりしない釣り針

魚の能力(五感及び機能)を基に弊社代表守屋孝敏が開発した「魚が良く釣れ、しかも根掛りしない釣り針」について説明します。特許登録番号7556116号

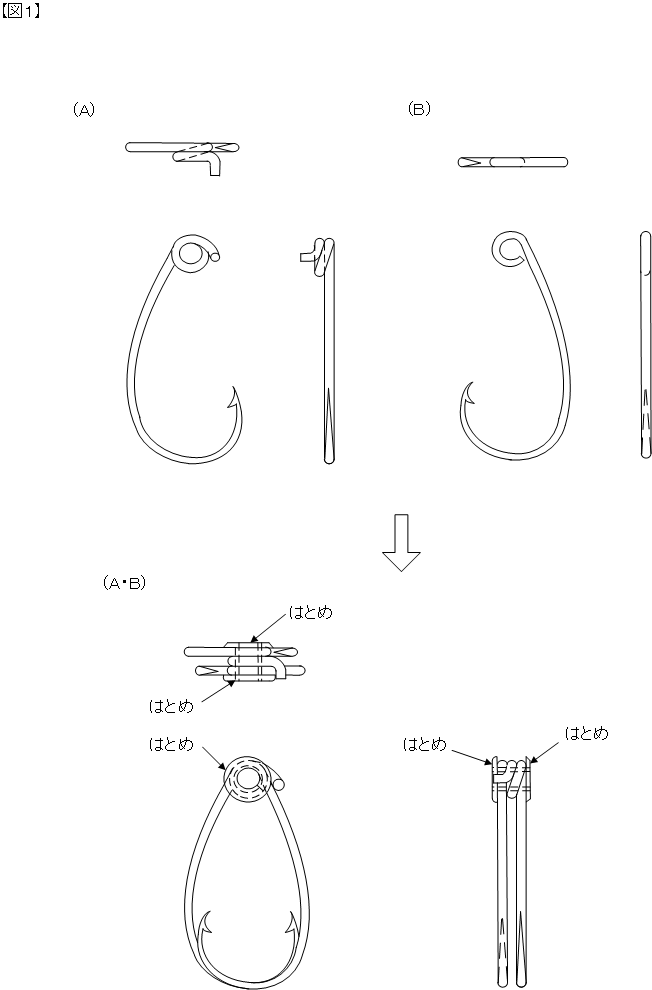

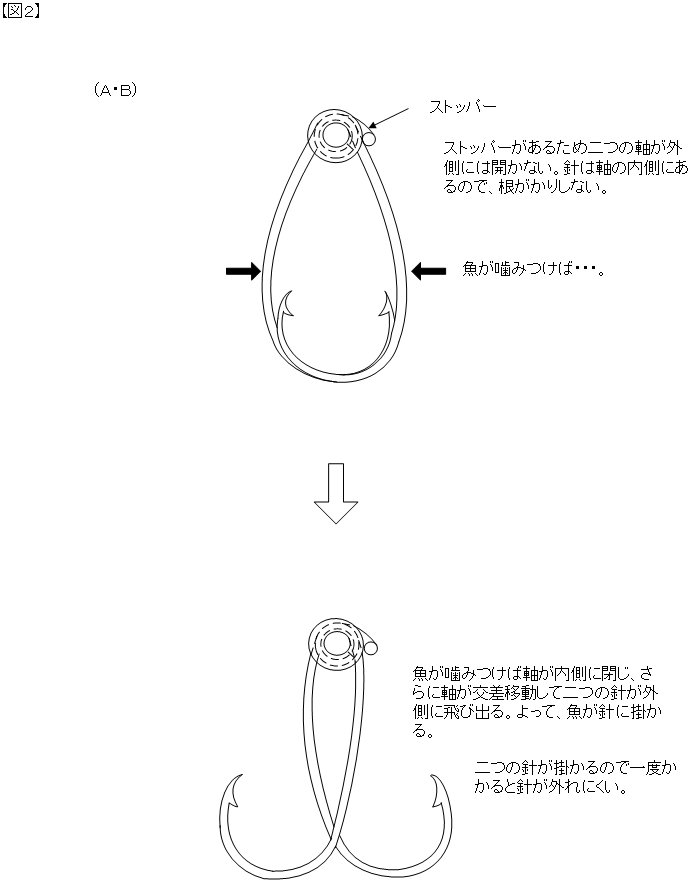

下記の【図1】をご覧ください。(A)と(B)の二つの釣り針のチモト(糸を結ぶ部分)をコイルにしてあります。(A)の釣り針のコイルの先端は直角に曲がっています。(B)の釣り針のコイルの先端は曲がっておらず平たんです。

次に、(A)の釣り針と(B)の釣り針のコイルを重ね合わせ、二つの釣り針の軸が開閉できるように「はとめ」で止めます。これで出来上がりです。

では、なぜ、この釣り針が「魚が良く釣れ、しかも根がかりしない」のかを説明します。

下記の【図2】をご覧ください。(A)の釣り針のコイルの先端が直角に曲がっているために、(B)の釣り針の軸を外側から押さえます。よって、二つの釣り針の軸は互いにこれ以上外側には開きません。つまり、ストッパーの役割を果たします。この状態で二つの釣り針の針先は軸の内側にあります。よって、チモト(ハトメの穴)に糸を結んで海底を引きづっても根がかりしません。

一方、二つの釣り針の軸は内側に閉じることができます。よって、この釣り針に付けた餌に魚が食いつくと、その食う力(噛む力又は吸い込む力)によって内側に閉じます。すると、二つの針先が同時に軸の外側に、反対方向に飛び出ます。よって、魚の口の中で二つの針が同時に掛かります。二つの針が反対方向に掛かるので、互いに「カエシ」の役割を果たし、一旦、針が掛かれば、外れることはありません。

この釣り針は魚の能力(五感及び機能)を基に開発したと書きました。この点について詳しく説明します。魚には人間と同様に五感があります。視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚です。ですから、魚は餌らしいものに出会うと、まず、臭いをかぎます。そして、食えるかどうかを確かめます。

このため餌をつついたりちょっとだけ試しに食ったりします。そして、針が付いている危険な餌だと分かると、餌を吐き出すのです。つまり、魚は針が付いている餌か、付いていない餌かを見分けることができるのです。針が付いていない安全な餌だと分かると、噛み砕いたり、吸い込んだりして食うのです。

このことは、魚が小魚を食う時に、必ず頭から食うことから分かります。尻尾から食うと、背ビレや胸ビレのトゲが口の中で刺さので、一旦吐き出し、頭から食い直すのです。これと同じで、釣り針に付いている餌を魚が食ったときには吐き出すのです。

魚が小魚を頭から食うことは、サバを魚屋で買ってきて腹を裂いてみれば確かめることができます。サバの腹の中に食ったイワシが入っていることがありますが、これを見ると、サバがイワシを頭から食っていることが分かります。

また、水族館で回遊魚がイワシの群れを捕食するところを見ても、このことを確かめることができます。回遊魚はイワシの群れを後ろ(尻尾)から追いかけて食ったりしません、必ず正面(頭)から食います。よって、イワシは食われないように右に左にと体を交わして逃げるのです。しかも、群れ全体が一斉に同じ方向に逃げるのです。

こんな芸当は人間にはできません。人間の集団が一斉に動くためには必ずリーダーが必要です。イワシの群れはリーダーがいなくても、一匹、一匹が、周囲の動きを視覚的に捉え、また、水流や振動も感知して、他の魚が動いた際にその変化に応じて動くことができるのです。この能力により、リーダーがいなくても群れ全体が一斉に方向を変えることができ、しかも、すばやく動くことができるのです。

また、砂場にいるキスは砂と餌を一緒に吸い込んで、餌だけ食って砂を吐き出すことができるのです。

こんな芸当も人間にはできません。例えば、人間がアサリの味噌汁を食べた時に、もし砂が混じっていたら砂とアサリを一緒に吐き出すでしょう。キスのように餌だけ食べて砂は吐き出す、などということはできません。このように、魚は人間以上に鋭い感覚と機能を持っているのです。

さらに、魚はすごい能力を持っています。もし、魚が釣り針に掛かった場合、魚は口を大きく開け、身をひねって掛かった釣り針を外すことができるのです。このため、釣り針には「カエシ」が付いているのです。

以上のように優れた能力を持っている魚を、従来の釣り針で釣るためには、「当たり」があったときに必ず「合わせ」る必要があります。「合わせ」て魚を「針に引っ掛ける」のです。よって、「合わせ」るタイミングが悪いと魚は掛からないのです。また、魚が掛かったら針を外されないように注意して取り込まなければなりません。

さて、このような従来の釣り針に対し、弊社が開発した釣り針は、魚が自ら針に掛かる釣り針です。なぜなら、

- 釣り針の針先が軸の外側に出ていないので、魚は釣り針についている餌を吐き出すことなく安心して食う。

- 魚が安心して餌を食うと、その食う力(噛む力、又は吸い込む力)によって2つの針先が軸の外側に飛び出るので、2つの針が魚の口の中に同時に掛かる。つまり、魚が自ら針に掛かる。

- 2つの針が反対方向に掛かるので、互いに「カエシ」の役割を果たし、一旦、針に掛かれば魚が針を外そうとしても外すことはできない。

- なお、根がかりしないので魚がいる場所を自由に探ることができる。

よって、弊社が開発した釣り針を使って魚を釣るには、「当たり」があっても絶対に「合わせ」てはいけません。必ず、魚が自ら掛かる、いわゆる「向こう合わせ」になるからです。

また、この釣り針は、釣りに慣れている人には絶対に釣れません。釣りに慣れている人は「当たり」があるとすぐに「合わせ」る癖があるからです。「当たり」があっても放っておいて、魚が自から針に掛かる、「向こう合わせ」になるのを待ってから竿を立てれば良いのです。また、魚は掛かった針を外すことができないので、ゆっくりと引き寄せれば良いのです。なお、針に「カエシ」がついていないので、魚や衣服に掛かった針を外しやすく、針の取り扱いが楽です。

※この釣り針を弊社に無断で製造販売した場合、特許法違反となります。

|  |  |  |

|  |  |  |

|  |  |  |

|  |  |  |