既に説明しましたように、多くの企業の業務分掌規程を見ると、業務量が多い業務、重要度が高い業務などを大分類業務とし、その内訳を中分類業務、さらにその内訳を小分類業務としている企業が多いです。そこで、設定してある大分類業務、中分類業務、小分類業務について、改めて目的と機能を確認する必要があります。

これは、経営計画を達成するために必要な業務を過不足なく実施するためです。経営計画を達成するためにはどのような業務が必要かを考えながら、つまり、業務の目的と機能を考えながら、大分類業務、中分類業務、小分類業務などを見直し、修正します。よって、既に設定してある業務分類(業務分掌)項目を削除したり、新たに増やしたり、分割したり、あるいは統合したりすることになります。

これは会社全体で行わなければならないので、通常、ボトムアップ方式で行います。つまり、各業務を、個人⇒係内⇒課内⇒部内⇒会社全体と確認しながら、順次、個別業務(職務)、小分類業務、中分類業務、大分類業務と見直し、修正して行き、業務体系を作成する方法です。あるいは、トップが率先してトップダウン方式で行う企業もあります。つまり、経営計画から順次ブレイクダウンしていく方法です。

さて、業務の目的と機能(役割)の確認方法ですが、ボトムアップ方式では、まず、各自が関わっている大分類業務、中分類業務、小分類業務について、各自でその目的と機能(役割)を考えて書いてみてください。これらが終了しましたら、各自が行っている個別業務(職務)について、同様に目的と機能(役割)を考えて職務記述書に書いてみてください。

この作業は時間がかかると思います。なぜなら、ほとんどの人は、これまで、自部門の業務や自分が行っている職務の目的と機能を考えたことがないからです。しかし、お分かりかと思いますがこれは非常に重要な作業です。

自分が行っている職務は何のために行うのか、その職務はどのような役割を果たしているのか、を確認することは必要なことです。時間がかかっても、自分が行っている各職務の目的と役割はきちんと確認する必要があります。

各自で、個別業務(職務)⇒小分類業務⇒中分類業務⇒大分類業務と確認しましたら、次に各自(担当者)が集まって係内で担当者会議を開催して確認してください。さらに各係長が集まって係長会議を開催して確認してください。さらに各課長が集まって課長会議を開催して確認する。さらに各部門長が集まって部門長会議を開催して確認する。という具合に順に確認して下さい。このようにして、小分類業務、中分類業務、大分類業務について、個人⇒係内⇒課内⇒部内⇒会社全体と順次確認していきます。

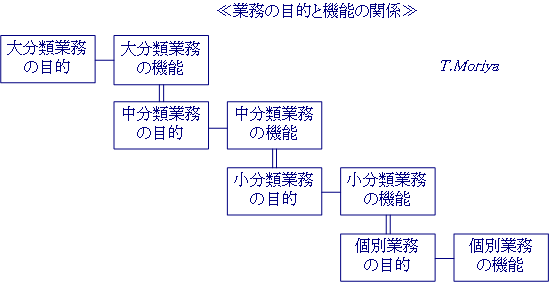

さて、大分類業務、中分類業務、小分類業務、個別業務(職務)のそれぞれについて、目的と機能(役割)が確認できましたら、次に、それぞれの業務が目的と機能の関係でつながっているかどうかをチェックして下さい。

次図のように、各業務が経営計画とつながっていれば良いのですが、多くの企業ではつながっていない業務がたくさんあります。つまり、ムダな業務がたくさんあるということです。また、本来必要な業務がないこともあります。つまり、不足業務もあるということです。

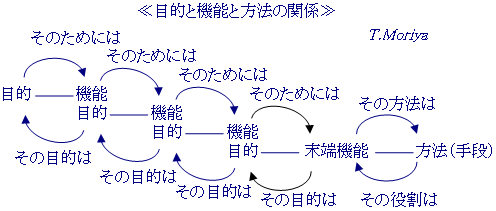

実は、この関係は業務だけでなく、作業でも、製品や部品でも同じなのです。つまり、一般に、目的と機能の関係は下図のようになっています。そして、末端機能の下位にその機能を果たすための内容(方法、手段)があるわけです。

すなわち、目的と機能の関係は、上下関係であり、上位が目的で下位が機能です。また、上位のさらに上位は目的で、下位のさらに下位は機能です。よって、機能は上位から見れば機能ですが、下位から見れば目的となります。

このことは、例えて言えば、目的と機能の関係は上司と部下との関係と同じです。上司は部下から見れば上司ですが、上司のさらに上の上司から見れば部下になるわけです。また、部下はさらに下の部下から見れば上司になるわけです。

上の図は分かりやすくするために、目的と機能を1対1で書いてありますが、実際には、1つの目的に対して複数の機能が存在します。よって、目的と機能の関係で業務をつなげていけばツリー状の業務体系ができるわけです。つまり、本来の業務分掌ができるわけです。

例えば、「◯◯を管理する」という目的を果たすための機能は、通常、「◯◯を計画する」「◯◯を実施する」「◯◯を確認する」「◯◯について対策する」の4つになります。要するに、管理することはP、D、C、Aになります。

1つの目的に対して1つの機能というのはありません。もし、あったとしたら、それは問題です。なぜなら、機能が不足しているからです。あるいは、目的と機能が上下関係になっていないからです。この場合は同位である場合が多いです。つまり、単に、表現が異なっているだけです。

例えば、「◯◯を計画する」ための機能が、「◯◯を立案する」「◯◯を設計する」などとなっていたりします。これらは同位の機能であり、表現が異なるだけです。つまり、計画する=立案する=設計する、です

よって、「1人の上司には複数の部下がいる」と覚えてください。1つの業務の目的を果たすために1つの機能(役割)というのはありません。

1つの目的に対して複数の機能があり、1つの機能に対して複数の方法(手段)がありますが、通常は、そのうちの1つの方法を採用しています。逆に、1つの方法(手段)で、1つの機能、1つの目的を果たしているとは限りません。1つの方法(手段)で複数の機能や複数の目的を果たす場合もあります。

ちなみに、この関係は、既に説明しましたように、業務だけでなく、作業でも同じですし、製品や部品でも全く同じです。したがって、この関係を理解すれば、業務の改善・効率化や業務改革だけでなく、作業の改善・効率化や作業設計、製品や部品のコスト削減や製品開発などにも利用できます。

なぜなら、目的と機能がつながっていなければ何らかの問題があることが分かるからです。つまり、ムダが発見できたり、不足していることが発見できるのです。これがVEの考え方です。この考え方があるから、VEは顧客価値を追求した製品のコスト削減や新製品開発ができるのです。

さて、まず、経営計画と大分類業務との整合性をチェックして下さい。つまり、経営計画の中に大分類業務の目的が書かれているかどうかです。

業務は目的で書かれる場合もあれば、機能で書かれる場合もありますが、通常は機能で書かれ(表現され)ます。つまり、大分類業務は機能で表現されていることが多いです。よって、各部門の大分類業務(機能)の目的が経営計画に書かれていなければなりません。

同様にして、順に、大分類業務と中分類業務、中分類業務と小分類業務、小分類業務と個別業務(職務)の整合性をチェックして下さい。本来は、すべての業務の目的が上位の業務の機能になっていなければならないのです。

このように、各業務を目的と機能の関係でつなげていけば業務の機能体系図ができます。これが本来の業務分掌となります。

しかし、実際にはそうなっておらず、上位とつながっていない業務が多く発見できます。つまり、目的がない業務、目的が不明確な業務などのムダな業務、及び不足する業務などが発見できます。

ただし、通常、従来から継続して実施している業務は経営計画には書かれないことが多いです。強化業務、新規業務、あるいは新規事業に関する業務だけが書かれる場合があります。

よって、従来から継続して実施している業務については、既に作成した業務分類一覧表(業務分掌規程)を見ながら、目的と機能の関係を確認してムダな業務や不足する業務がないかをチェックして下さい。

また、従来から継続して行っている業務で、今期から中止になる業務もありますので、その点も注意してチェックして下さい。中止になったにもかかわらず、それを知らずに継続して実施していることが良くあります。

筆者は読者のみなさんが行っている職務の内容やその目的と機能(役割)は分かりませんが、その目的と機能を確認する手助けをすることはできます。それは、目的と機能の表現方法です。

職務の主な目的は、通常、「◯◯を企画する、◯◯を決定する、◯◯を立案する、◯◯を設計する、◯◯を図る、◯◯を実行する、◯◯を実施する」などという言葉で端的に表現できます。なぜなら、本来、職務の主な目的は意思決定と実行だからです。このことを「主目的」と言います。

職務の目的には、その他に、意思決定と実行をしやすく(容易に)したり、意思決定と実行のミスや間違いを防ぐ目的の業務もあります。これらは「主目的」に対して「補助目的」と言います。補助目的は意思決定と実行を促進したり、意思決定と実行のミスを防止したりすることが目的になります。

したがって、これらを、「促進目的」「防止目的」などと言う場合もあります。表現としては、「◯◯をしやすくする」「◯◯を容易にする」「◯◯を促進する」「◯◯を防ぐ」「○○を防止する」などとなります。

通常、職務は1人では完結せずに、数人で分担して行う場合がほとんどです。よって、自分の職務が終了したら、次の人にバトンタッチするわけです。したがって、各自の職務の目的が主目的であったり、補助目的であったりするわけです。

では、機能(役割)の表現はどうかと言いますと、一般に、「◯◯を確認する」「◯◯について検討する」「◯◯を◯◯に伝達する」「◯◯を作成する」などという表現になります。これらは日常的に使っている言葉ですが、これらが機能(役割)を表現しているのです。よって、目的と同じように、「◯◯を◯◯する」で表現できます。

ところで、「これらは機能(役割)ではなく、内容(方法)ではないか」という人がおりますが、内容(方法)ではありません。

例えば、「◯◯を確認する」ための方法として、「◯◯を見る」「◯◯を読む」「◯◯について聞く」などがあります。また、「◯◯について検討する」方法として、「◯◯について考える」「◯◯について話し合う」などがあるわけです。つまり、目的と機能(役割)は抽象的な表現であり、内容(方法)は具体的な表現になります。なお、内容は方法や手段でもあります。広辞苑にも手段とは「目的を達成するための方法」と書かれています。

なお、意思決定の表現には、例えば、「◯◯書に押印する」「◯◯に対してOKと言う」などもありますが、これらは目的や機能の表現ではなく具体的な内容(方法、手段)の表現になります。つまり、「○○について承認する」という機能に対する方法です。

同じ目的や機能を果たすためにいろいろな方法、手段が考えられるわけです。よって、より良い方法や手段を採用すれば改善ができるわけです。この考え方もVEの考え方です。

同じ目的や機能を果たすために、最も安全に、最も安く、最も正しく、最も速く、最も楽にできる方法を考えるのです。これが創意工夫による改善です。これを略して、安、安、正、速、楽と言います。これは、「世界で最も良い方法(One best way)を採用すべきである」という、IEの考え方です。

ちなみに、業務(職務)をIT化するのも1つの方法改善ですが、安、安、正、速、楽にするには、どのようにIT化すれば良いかを考えるのは創意工夫です。単に、業務(職務)を速くすれば良いのではありません。IT化して早くできるようにしたらミスが多くなってしまったでは改善ではないです。

突然ですが、ここで中学1年生の時に習った英語を思い出してください。英語の基本的な表現形式である5文型は、主語、述語、目的語、補語の4つを組み合わせてできています。業務(職務)の目的と機能を表現するには、このうち、主語と補語は必要ありませんので、目的語+述語(他動詞)で表現すれば良いのです。つまり、業務の目的と機能は、「◯◯を◯◯する」「◯◯について◯◯する」などと表現すれば良いのです。

ちなみに、日本語の文法には目的語がありませんし、日本語の文法は機能的にできていないないので、日本語の文法で説明するとかえって難しくなってしまうのです。日本語の文法は小学校の時に習ったので、ほとんどの人はすっかり忘れていると思います。

日本語文法で目的語+述語(他動詞)を説明すると、名詞+助詞+動詞+助動詞になりますので、まず、目的語とは何かを名詞+助詞で説明しなければなりません。しかも、助詞には「○○を」だけでなく、○○へ、○◯と、○○から、○○より、○○で、などがありますので、なぜ「○○を」にするかを説明しなければならないのです。なお、英語の文法には助詞も助動詞もありませんから、英語の文法で説明した方が分かりやすいのです。

| 職務内容(方法) | 機能(役割) | 目的 |

|---|---|---|

| 議事録をコピーする | ||

| 訪問客にお茶を入れる | ||

| 上司に販売実績を話す | ||

| 出張伺いを書く | ||

| 当期予算案について話し合う | ||

| 情報機器購入稟議書を読む | ||

| 通達原稿を見る | ||

| 問題点を部下に聞く | ||

| 事務用品購入依頼書を渡す | ||

| 購入先に発注品の納期を聞く |

Ⓒ 開発&コンサルティング