本書では、ホワイトカラーとは、経営者、及び管理間接部門の人、言い換えれば経営管理者を呼びます。一方、製造や販売を直接行う人をブルーカラーと呼びます。

つまり、本書では、アメリカの一般的な定義である、「ワイシャツを着て仕事をする人をホワイトカラーと呼び、作業着を着て仕事をする人をブルーカラーと呼ぶ」とは異なります。例えば、ワイシャツを着て販売を行う人はホワイトカラーではありません。なお、日本のメーカーでは経営者も管理者も作業着を着ています。

また、本書では部門についてもホワイトカラー、及びブルーカラーと呼ぶこともあります。つまり、経営管理部門、又は管理間接部門をホワイトカラー、直接部門をブルーカラーと呼びます。

また、ホワイトカラーが行う仕事を業務、あるいはデスクワークと呼び、ブルーカラーが行う仕事を作業と呼びます。したがって、ホワイトカラーをデスクワーカーと呼ぶこともあります。

経営管理部門(ホワイトカラー)の生産性が直接部門(ブルーカラー)の生産性より低いということは、昔から言われています。しかし、その根拠はあいまいです。なぜなら、昔から、多くの学者や研究者が、ホワイトカラーの生産性を測定する方法を研究していますが、未だに誰もが納得できる方法はないからです。

そこで、ホワイトカラー(経営管理部門)の生産性を測定する筆者の方法を紹介します。

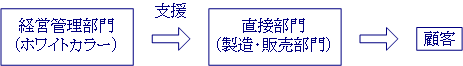

まず、ホワイトカラー(経営管理部門)はどのような仕事をしているのかを理解する必要があります。下記の図をご覧ください。ホワイトカラーは直接部門のために働いているのです。つまり、直接部門が多くの付加価値(稼ぎ)を生み出せるように支援するのがホワイトカラーの仕事です。よって、ホワイトカラーのユーザーは直接部門(ブルーカラー)です。

直接部門(ブルーカラー)では顧客に対して商品を製造・販売したり、サービスを提供したりして付加価値(稼ぎ)を生み出します。直接部門では付加価値(稼ぎ)をできるだけ多くするために、売上や利益を増やそうと努力します。この支援をするのがホワイトカラーです。

よって、この支援によって、どの程度、付加価値が増加し、生産性が高くなったのかを測定すれば、ホワイトカラーの生産性が分かるはずです。

しかし、ホワイトカラーが生み出した付加価値とブルーカラーが生み出した付加価値とに分けることはできません。付加価値はホワイトカラーとブルーカラーとが協力して生み出した会社全体の価値だからです。

労働生産性=付加価値/従業員数(ホワイトカラー+ブルーカラー)

そこで、ホワイトカラーとブルーカラーの生産性を比較するために、ホワイトカラーの人数を増減した場合の付加価値の増減額とブルーカラーの人数を増減した場合の付加価値の増減額をそれぞれ計算して比較します。

ホワイトカラーの労働生産性=付加価値/ホワイトカラー

ブルーカラーの労働生産性=付加価値/ブルーカラー

つまり、ホワイトカラーを〇人増やしたら付加価値が〇円増えた、又は〇人減らしたら〇円減った。ブルーカラーを〇人増やしたら付加価値が〇円増えた、又は〇人減らしたら〇円減った、というようにして計算すれば、それぞれの生産性の増減率が分かります。

この計算は、人員を増やしたり減らしたりしなければできないのですが、あえてそうする必要はありません。従業員数は常に変動するので、前回測定した時より何人増えたか、あるいは何人減ったかが分かります。よって、定期的に付加価値と従業員数を記録していれば、ホワイトカラーとブルーカラーの生産性の比較をすることができます。

この計算によって、どちらが生産性が高いのかが分かるのです。すると、多くの企業では、ブルーカラーの生産性の方がホワイトカラーの生産性よりはるかに高いのです。つまり、実際に企業の付加価値(稼ぎ)を生み出しているのはブルーカラー(直接部門)だということが分かるのです。

ちなみに、ホワイトカラーとブルーカラーのそれぞれの総労働時間を測定記録している場合には、時間当たりの付加価値の違いがわかりますから、より明確に生産性の違いがわかります。

では、ホワイトカラーの生産性がブルーカラーの生産性より低いのはなぜでしょうか。ホワイトカラーの主な業務の1つは、直接部門(ブルーカラー)が行う作業の管理です。

生産性が高い工場では、顧客が求める品質の良い製品を安く速く生産し、顧客に届けるために、品質管理、原価管理、納期(工程)管理などを行っています。しかも、品質管理部門、原価管理部門、納期(工程)管理部門など部門を設けて専門的に管理をきちんと行っています。つまり、組織的に管理しているのです。これらの管理はホワイトカラー(工場管理部門)の業務です。

ところが、工場のホワイトカラー(工場管理部門)は、自分たちが行う業務の管理は行っていないのです。つまり、業務の品質(価値)管理、業務の原価(コスト)管理、業務の工程(スケジュール)管理を行っていないのです。これについては、販売管理部門でも同じですし、人事管理部門でも財務管理部門でも同じなのです。

このことは製造業だけでなく、卸・小売業でも同じです。要するに、ホワイトカラーは業務管理を行っていないのです。よく言えば自己管理、あるいはせいぜい上司による管理であり、悪く言えば会社として放任しているのです。つまり、組織的な管理は行っていないのです。このため、ホワイトカラーの生産性が高くならないのです。

ではなぜ、ホワイトカラーは自分たちが行う業務の管理をきちんと行わないのでしょうか。その理由は、きちんと管理しなくても問題にされないからです。なぜなら、ホワイトカラーのユーザーは顧客ではなく、社内の直接部門だからです。

仮に、直接部門が行う作業に問題があれば、製品品質が悪くなったり、製品のコストが高くなったり、製品の生産が遅くなったりして、良い製品を安く速く顧客に届けることが出来なくなります。このため、顧客から直接クレームが来ることがあります。また、売上や利益が減ってしまうこともあります。

しかし、経営管理部門(ホワイトカラー)が行う業務に問題があっても、直接部門(ユーザー)からクレームが来ることはないのです。また、売上や利益が減ることもないのです。

しかも、ホワイトカラーは自分たちが行う業務は管理しなくても良いとさえ思っています。その原因はホワイトカラーにはおごりと甘えがあるからです。自分は経営管理者であり、作業者ではないというおごりです。自分は頭脳労働者であり肉体労働者ではないというおごりです。

そのうえ、そもそも経営管理者(ホワイトカラー)というのは、人から管理されたくないと思っているのです。経営管理者は作業者を管理するのが仕事であり、作業者から管理されたくないのです。

また、管理が悪くても、あるいは実際に業務ミスがあっても、直接部門の作業者は黙認してくれる、あるいは許してくれる、という甘えがあります。実際に、直接部門の作業者から文句を言われることはないからです。作業者から見れば相手が経営管理者(上司)なので文句を言えないのです。

一方、直接部門の作業者には、おごりや甘えはありません。常に管理者の指示に従い作業をしています。なぜなら、そうしなければ管理者(上司)に叱られるからです。そのうえ、本来、管理者(上司)の仕事であるにも関わらず、作業者が自ら、創意工夫によって改善を行って製品品質を良くしたり、製造コストを削減したり、生産期間を短縮したりする努力をしています。管理者(上司)からそうしろ、と言われているからです。

販売についても同様です。販売者が自ら日々の顧客の購買情報を基に売れ筋商品を仕入れたり、販売価格をいくらにすれば儲かるかを考えたり、顧客の欲求やニーズを掴もうと努力したりしています。要するに、常に、ブルーカラーは製造技術や販売技術を高くしようと努力しているのです。実際に、製造技術や販売技術が高くなければ競業他社に負けてしまうからです。しかし、これらは本来、管理者(ホワイトカラー)の仕事であって作業者(ブルーカラー)の仕事ではありません。

本来は、経営管理者が保有する経営管理技術と、作業者が保有する製造・販売技術とは企業にとっては車の両輪であって、どちらも重要です。つまり、経営管理者(ホワイトカラー)と作業者(ブルーカラー)とは対等なのです。むしろ、企業にとってはブルーカラーの方が重要です。なぜなら、主にブルーカラーが稼いでいるからです。つまり、ブルーカラーが付加価値を高くしているからです。

言ってみれば、ホワイトカラーの給料はブルーカラーが稼いでいるのです。ところが、ホワイトカラーはブルーカラーを尊敬していません。また、ブルーカラーに感謝していません。

以上のように、ホワイトカラーが行う業務については、業務の品質(価値)管理、業務の原価(業務コスト)管理、業務の工程(スケジュール)管理を行っていないのです。すべての業務が、せいぜい自己管理、又は上司による管理であり、悪く言えば成行き任せであり放任なのです。

組織的にきちんと管理を行っているブルーカラーの作業と、組織的にきちんと管理を行っていないホワイトカラーの業務とでは、どちらが生産性が高くなるかは誰が考えても分かると思います。また、工場現場(製造業)の生産性が高くなる理由も分かると思います。

なお、業務管理について、より詳しくは「3-6 業務管理について」に書きましたのでご覧ください。

Ⓒ 開発&コンサルティング