ホワイトカラーの業務管理には業務の価値(品質)管理、原価(コスト)管理、納期・工程(スケジュール)管理がありますが、この内でも特に重要なのが業務の価値(品質)管理なのです。要するに、業務価値の分析を行うことです。つまり、業務1つひとつについて価値があるのかないのか、どの程度の価値があるのか、を明確にすることです。

ホワイトカラーが行う業務は、直接部門の作業管理だけではありません。顧客管理、市場開拓、商品開発、新事業開発、経営戦略の策定、各部門の戦略・戦術の立案、中期経営計画や経営計画の立案、各部門の業務計画の立案、予算編成、組織の再編成、人事制度の再構築、などいろいろあります。これらの業務はもちろん、売上や利益を増やすために行っているのです。要するに、付加価値を高くするために行っているのです。

ところが、これらの業務によって、どの程度、付加価値が高くなったのかは分かりません。つまり、どの程度、生産性を高くすることができたのかは分からないのです。その理由は、これらの業務の生産性を測定することができないからです。

業務の生産性=付加価値/業務時間

で計算すれば、業務別の生産性が分かるはずですが、付加価値は業務別ではなく、会社全体の価値なので、この計算はできないのです。

しかし、その業務を行ったことによる効果は分かります。つまり、その業務を行った場合と行わなかった場合とで、売上や利益がどの程度変化したかを比較することはできます。

しかも、その業務が付加価値を高くしているか否かは明確に分かります。つまり、売上や利益を増やす業務なのか、そうではない業務なのかは分かります。また、売上や利益が減るのを防ぐ業務なのか、そうではない業務なのかも分かります。要するに、ムダな業務なのかムダではない業務なのかは分かるのです。

ちなみに、直接部門の作業についても考え方は同じです。個々の作業の付加価値は分かりませんが、個々の作業が付加価値を生んでいるか否かは分かるのです。つまり、個々の作業が売上や利益を増やしている作業なのか、そうではない作業なのか、つまり、ムダな作業かムダではない作業かは分かるのです。

実は、これはIE(管理工学)の考え方です。IEの目的は付加価値を高くすることですが、付加価値は会社全体の価値なので、作業別に付加価値を高くしているか否かを分析するのです。

そのため、工場現場では、作業改善を行う時には、何はさておき、各作業(工程)の価値分析から始めるのです。各作業(工程)が価値を生んでいるか否か、つまり、各作業(工程)に価値があるか無いかの分析を行うのです。そのうえで、価値のないムダな作業(工程)は、できるだけ廃止・削減するのです。

ところが、ホワイトカラーの業務についてはどうでしょうか。各業務について価値分析を行っているでしょうか。40年以上の経営コンサルタントとしての経験でも、ホワイトカラーの業務の価値分析を行っている会社は1社もありませんでした。

つまり、多くの企業はホワイトカラーの生産性を高くする努力を全く行っていないのです。単に、業務をIT化して業務処理スピードを速くしているだけなのです。

しかも、IT化によって業務処理スピードを速くしても、業務の納期(スケジュール)管理を行っていないため、だらだらと長時間かけて業務を行っているのです。そのうえ、価値のないムダな業務にまで金をかけてIT化し、二重のムダを行っているのです。ホワイトカラーの生産性がブルーカラーの生産性に比較して低いのは当然です。

では、ホワイトカラーの生産性を高くするには、どうすれば良いでしょうか。3つの方法が考えられます。

メーカーではこの方法を工場現場の作業と製品に適用していますが、ホワイトカラーの業務には適用していません。この方法は日本のメーカーが最も得意とする方法です。したがって、この方法をホワイトカラーの業務に適用すれば大きな効果が得られます。

そこで、筆者はこの方法をホワイトカラーの業務に適用できるようにして、これまで多くの企業でコンサルティングを行ってきました。本稿で説明している方法もこの方法です。

その方法は、まず、業務の価値分析を行い、誰が考えても価値のないムダな業務を発見して廃止・削減します。このために有効な技術はIE(インダストリアル・エンジニアリング:管理工学)です。IEの目的は付加価値の向上ですから、工場現場で用いられているIE(管理工学)を業務に適用すれば良いのです。ただし、IE(管理工学)を業務に適用するには工夫が必要です。なぜなら、作業と業務では性質が異なるからです。これについて詳しくは第4章で説明いたします。

次に、会社としてだけでなく、ユーザー(直接部門)及び顧客の立場で、各業務に価値があるか無いかを徹底的に調査・分析し、価値のないムダな業務を発見して廃止・削減します。このために有効な技術がVE(バリュー・エンジニアリング:価値工学)です。

本来、VE(価値工学)の目的は製品の価値向上です。つまり、顧客が求める製品の価値向上です。VE(価値工学)はユーザー(製品使用者)、及び顧客(製品購入者)の立場で製品の使用目的と機能を追求し、コスト削減や新製品開発を行う技術です。よって、この技術を業務に適用すれば業務価値を高くすることができるのです。

業務の目的と機能(役割)を追求することによって、業務のあるべき姿を描くことができます。そのうえで、業務のあるべき姿と現状の業務実態とを比較すれば、価値のないムダな業務を発見することができます。そうすれば、ムダな業務を廃止・削減することができるのです。これがVE(価値工学)の考え方です。

既に説明しましたように、ホワイトカラーは自分が行っている業務の管理をきちんと行っていません。その原因は、おごりと甘えです。したがって、おごりと甘えを無くせば良いのです。

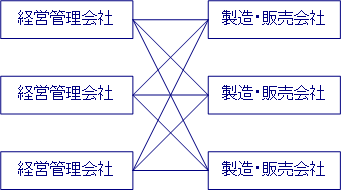

このための手っ取り早い方法は、経営管理部門(ホワイトカラー)を独立採算部門にするか、実際に会社から切り離して独立させることです。そして、経営管理部門を他社と競争させるのです。

そもそも、ホワイトカラーの給料は主にブルーカラーが稼いでいるのですから、ホワイトカラーも自分の給料は自分で稼ぐようにするのです。下記の図をご覧ください。

実際に、ホワイトカラーの業務の一部を自社で行わずに、他社に委託している会社はたくさんあります。経理や人事の業務委託は昔から行われています。

例えば、中小企業では賃金や給料の計算、決算書の作成などを税理士に委託しています。また、多くの会社では従業員の採用や管理を人材派遣会社に委託しています。

逆に、経営管理部門のない直接部門だけの会社も昔からあります。製造だけを行う会社や販売だけを行う会社です。下請け会社のほとんどがそうではないでしょうか。親会社に経営管理してもらっているのです。

よって、ホワイトカラーのすべての業務を外部委託(アウトソーシング)すれば、自社ではホワイトカラーはいらないわけです。

なお、経営管理部門を社内で独立採算部門にする具体的な方法は、「4-6 ユーザー志向による無価値・低価値業務の廃止・削減」に書きましたのでご覧ください。

既に説明しましたように、日本の企業の生産性が欧米の企業に比べて低いのは集団主義が主な原因ですから、集団主義を廃止して欧米と同じように個人主義に転換すれば良いのです。しかし、これは非常に難しいと言わざるを得ません。なにしろ、弥生時代から始まった稲作によって培われた日本の文化だからです。

集団主義と個人主義とが培われた背景、及びその違いを一言で言えば、日本人は農耕民族なので協同し、共存共栄を図ろうとするのですが、欧米人は狩猟民族なので獲物を多く獲った人を高く評価するのです。

ちなみに、トヨタ自動車では、「農耕民族ではいけない、狩猟民族にならなくてはいけない」と言っています。なぜなら、農耕民族は食料や財産を蓄える癖があるからです。ご存じのように、トヨタ生産方式は在庫(棚卸資産)をできるだけゼロにする生産方式なのです。つまり、トヨタ生産方式を一言で言えば、狩猟民族のように資産(財産)をできるだけゼロにして、獲物(売上や利益)を多く獲る(増やす)方式なのです。財産をできるだけゼロにするのは、獲った獲物(財産)はすぐに腐って食べられなくなるからです。

さて、日本の多くの大企業は、集団主義にどっぷりと浸かっていて、個人主義に転換するのは不可能だと思われます。しかし、オーナー経営者によって経営されている中堅・中小企業であれば、個人主義に転換することはできると思います。

幸か不幸か、最近は少子高齢化によって労働人口が減っているために、企業が労働者を大事にする傾向があります。それに対応してか、労働者も会社の都合より自分の都合を優先するようになっています。したがって、今が個人主義に転換するチャンスです。

今後、企業はイノベーションに取り組まなければ生き残ることはできません。イノベーションに取り組むためには個人主義に転換しなければならないのです。なぜなら、既に説明しましたように、イノベーションを実施するのは会社(集団)ではなく、社員(個人)だからです。最近は多様化の時代などと言われていますが、多様化の時代は個人の都合や価値観を尊重する個人主義の時代なのです。よって、日本の企業も既に個人主義になりつつあるのではないでしょうか。

また、このためには、追随者(フォロアー)の戦略から挑戦者(チャレンジャー)の戦略に転換することが必要です。なぜなら、リスクを冒してイノベーションにチャレンジする必要があるからです。また、意思決定と実行のプロセスをボトムアップあるいはミドルアップからトップダウン方式に転換しなければいけません。なぜなら、多数決による決定ではリスクを冒してイノベーションを実施する決定はできないからです。これらについては、第5章で詳しく説明いたします。

Ⓒ 開発&コンサルティング